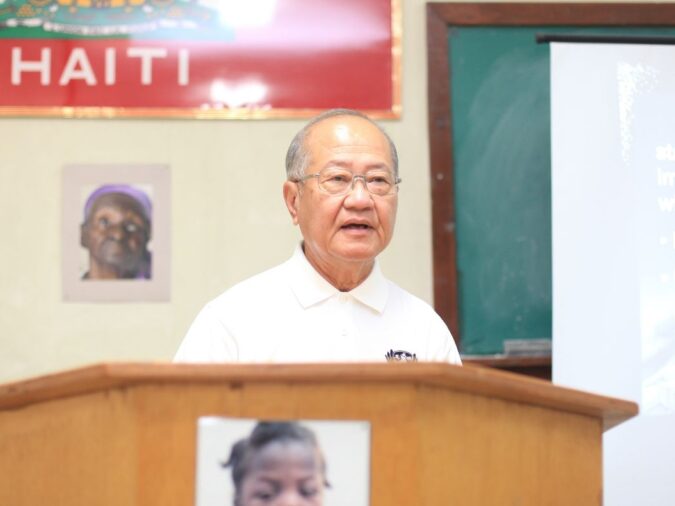

「希望教室」開學第一天,慈濟志工、老師、助教和八位學生留下歷史性的合影。攝影/周一帆

人間最美四月天,即使極端天氣在全球多地肆虐,也攔不住春天的腳步。「慈濟墨西哥提娃那園區」來了八個十歲到16歲的孩子,他們走進同一間教室,老師維克多·艾爾方索(Victor Alfonso)、助教弗蘭西斯卡·聖雀絲(Francisca Sanchez,也是維克多的太太)和志工們已經在教室裡等待、歡迎他們。這一天是慈濟提娃那「希望教室」設立和開學的第一天,第二天又增加了七位學生。

慈濟提娃那「希望教室」為當地沒有身分、文盲、輟學的孩子帶來重塑未來的契機,他們可以在這裡學習,並通過墨西哥「國立成人教育學院」( Instituto Nacional para la Educación de los Adultos,簡稱INEA)的鑑定考試,直接進入相應年級的公立學校上學,如果不想繼續深造,可以到技能學校,或是其他選擇,慈濟志工也可以協助他們找工作,讓他們離開社會底層、翻轉人生。

半面門板當書桌

園區的大門外是滿眼的破落與貧窮,也是提娃那販毒、犯罪最多的地方。慈濟志工在陪伴個案過程中,發覺除了病痛、生活物資缺乏外,如果不能改變孩子們失學的問題,就無法改變他們的處境。「我們親眼看到長期關懷的家庭,15年來沒有任何改善,因為他們沒有任何脫離貧窮的條件。」志工蔡慈璽與先生王思宏醫師在提娃那深耕逾20年,親眼目睹各個個案的過去與現況。墨西哥提娃那慈善組志工和關懷提娃那的慈濟美國總會志工謝坤容、李靜誼、蘇美娟都看到「授之以漁」的迫切,因為只有讓下一代受教育才有可能翻轉一個家庭的宿命。

「希望教室」在開學的第三個月,迎來第22名學生。志工嚴控教學品質,每班學生不超過15名,隨學生人數增加分成上、下午兩個班。這裡的每一位學生都是慈濟的照顧戶,他們的家庭成員都是「慈濟墨西哥提娃那園區」的義診病人,為了確保孩子們能夠持續來上學,就要讓學生家長安心。

「園區為學生的家庭提供生活補助、食物和水,協助家庭成員找工作,讓孩子們能夠到『希望教室』讀書,不然家長就會要孩子去工作賺錢,如此一來將難以翻身、掙脫貧困。」志工蘇美娟舉了一個長期關懷個案的例子,這七口之家是提娃那貧困家庭的縮影,現在家中的三個大孩子是「希望教室」的學生。

七口之家悲與歡

個案家庭卡馬歐·馬丁內斯(Carmelo Molina Martinez)一家住在違建的鐵皮簡易屋,卡馬歐的眼睛因糖尿病變成弱視,原本的木工師傅工作也無法繼續了,家庭重擔由媽媽費莉絲安娜·古茲曼(Feliciana Arce Guzman)及17歲的大兒子立先卓·馬丁內斯(Lisandro Molina Arce Martinez)承擔。

慈濟的援助讓他們全家在生活上獲得極大的改善。「我們讓11、14和17歲的三個孩子到『希望教室』上學,幫助立先卓參加上午班,下午就在園區做建築工作,半工半讀;也幫媽媽在園區外找到工作貼補家用。」蘇美娟說,這個家沒有浴室、沒有自來水,過去只能等天上下雨才能洗澡,慈濟現在給他們送水,他們每週可以洗一次澡了,志工還送去食物、維他命和衣物等。

慈濟幫助了我、支持我,有水、儲藏室、鞋子、夾克,他們盡他們所能來支持,給我們各種物資⋯⋯我覺得和他們在一起很開心,我們是夥伴!

個案家庭 卡馬歐·馬丁內斯

慈濟安排卡馬歐去園區合作的眼科醫生做眼睛手術,他和家人都充滿了期待:「現在我不能好好工作、不能走路,我非常需要重建視力!」志工們雖然知道卡馬歐的家人都盼望他的視力恢復,再回到工作崗位賺錢,但他過去沒有接受任何眼睛的治療,病情拖得太久,現在只能想辦法讓視力不再惡化,但不太可能有更進一步的改善。

因為有慈濟的陪伴,殘酷的現實並沒有擊垮這個家庭,媽媽費莉絲安娜感謝慈濟幫助卡馬歐做眼睛手術,感謝長年關懷陪伴他們全家的志工謝坤容:「感謝慈濟在學校幫助我們照顧三個孩子,感謝上帝三個孩子都上學了!」她的孩子基本上都是文盲,14歲孩子的手指因感染而截肢;六歲的女兒情況更糟,兩隻手都有殘缺。

感謝慈濟,我已經在學習了!我們很高興⋯⋯因為有慈濟,我才能完成學業!

「希望教室」學生 立先卓·馬丁內斯

被搶劫的老師

孩子們都很喜歡來上學,因為從來沒有一個這樣的環境給他們——園區提供吃喝、學習用品和所有的一切,他們都不必擔心,只要來上課就好了。老師維克多和助教弗蘭西斯卡很有愛心,慈濟志工謝坤容回憶著:「有一次帶個案家庭的孩子去政府機關辦身分證,怎料辦事人員說要有另一位見證人才能辦理,當時在旁邊聽了這情況的弗蘭西斯卡二話不說,馬上答應幫忙做見證人,讓孩子能圓滿上學的夢想。」所以,當志工們有了開辦「希望教室」的構想時,就想到她曾經在中學與高中教數學的先生維克多。

原本維克多任教的收入不敷支出,還要當Uber司機,賺取額外收入貼補家用,但這個副業在當地是相當危險的工作。「希望教室」開辦之初只有上午班,隨著學生增加,園區增開了下午班:「有一天,維克多開Uber時被打劫,車子被搶、人也受傷了,正好『希望教室』也有增班的需要,維克多可以在園區安心教學,不必再去開Uber了。」蘇美娟轉述維克多一度被歹徒用槍指著頭,幸虧沒有出事,但也大大受到驚嚇。

慈濟提娃那志工團隊深耕社區,以慈善、醫療、教育、人文融合為一,照顧學生、老師與他們的家人,還有社區中更多亟需援助的家庭,讓每個人都得到身心安頓。

爭氣向學

在墨西哥,不是有心向學就能有受教育的機會。經常陪伴孩子和家長到學校辦理入學的李靜誼揪心地說:「很多孩子連出生證明都沒有!政府機構的手續複雜、文件繁瑣,即使順利取得證明,也未必能夠入學,因為學校不收超齡的文盲生或是程度跟不上的輟學生。」

於是志工們輾轉聯繫上INEA洽談合作。最初INEA並不同意園區招收十到18歲的孩子,因為他們只辦成人學校和週末上課半天;園區的「希望教室」補上了INEA的缺口。蘇美娟回憶籌辦過程:「INEA每週才半天課程對失學的孩子幫助不大,幾經交涉,我們終於能夠自行聘請老師,為孩子成立一週五天的『希望教室』。」

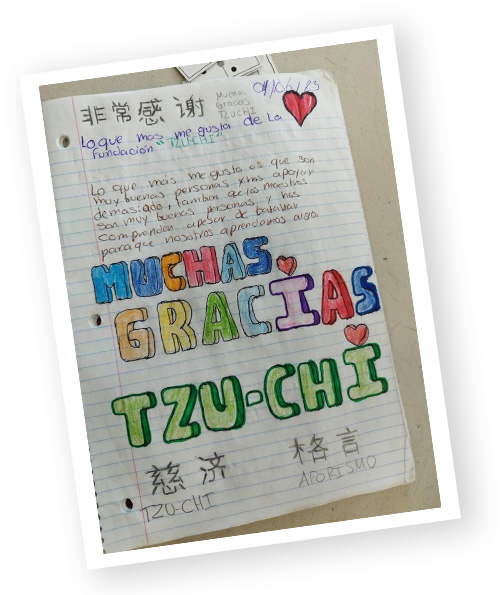

孩子們也很爭氣,短短兩個月就從文盲到可以用電腦上網:「讀寫和算術能力是重點科目,我們也用電腦幫助他們自學,讓他們至少能夠讀、寫和用電腦自學。」蘇美娟展示一頁中文加西文的感謝信,那是孩子們自主上網找到慈濟的資訊,用簡短的文字表達心中的感謝,並用中文寫出「慈濟」兩個字,這感謝信讓志工們驚艷,也讓志工們對「希望教室」充滿信心,因為這裡將會是許多孩子和家庭命運的轉角,轉過去,天就亮了。